Piratengold

| Piratengold | |

|---|---|

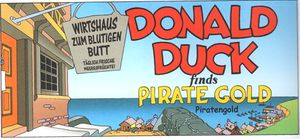

| Donald Duck finds Pirate Gold | |

| Erstveröffentlichung: | 14. August 1942 |

| Entstehungsdatum: | 1942 |

| Storycode: | W OS 9-02 |

| Story: | Bob Karp |

| Zeichnungen: | Carl Barks, Jack Hannah |

| Seiten: | 64 |

| Deutsche Übersetzung: | Dr. Erika Fuchs |

| Deutsche Erstveröffentlichung: | Ich Onkel Dagobert – Band 2 |

| Weiterführendes | |

|

| |

|

| |

Piratengold (im Original: Donald Duck finds Pirate Gold) oder Donald Duck unter den Piraten ist eine von Carl Barks und Jack Hannah gezeichnete Comicgeschichte aus dem Jahr 1942. Es ist die erste lange Donald Duck-Geschichte, die Carl Barks mitgestaltete und die erste Comicgeschichte, für die er Zeichnungen anfertigte. Insofern kann der Comic als Barks' Erstlingswerk angesehen werden und hat als dieses einiges an Aufmerksamkeit bekommen.

Figuren[Bearbeiten]

- Donald Duck

- Tick, Trick und Track

- Käpt'n Kakadu

- Kater Karlo

- Ratz/Oliver und sein Bruder

Handlung[Bearbeiten]

Donald betreibt mit seinen Neffen das Wirtshaus „Zum blutigen Butt“. In einer stürmischen Nacht klopft Käpt’n Kakadu an die Tür und berichtet den Ducks von einem Schatz. Kater Karlo, der dem Vogel gefolgt ist, ist ebenfalls hinter dem Schatz her und so müssen die Ducks Käpt’n Kakadu verstecken. Von nun an sind die Ducks und der Kapitän Partner auf der Jagd nach dem Schatz.

Mittels einer Schatzkarte wollen die Protagonisten den Schatz bergen, dazu brauchen sie aber ein Schiff und eine Crew. Als Kater Karlo davon erfährt, fällt ihm eine List ein. Er verkleidet sich als alte Frau und seine Schergen, zwei hinterhältige Ganovenbrüder, helfen ihm dabei die Ducks auf ihr Schiff zu locken.

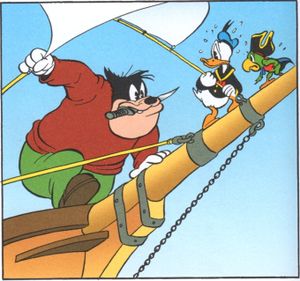

Misstrauisch wie Kapitän Kakadu ist, versteckt er die Schatzkarte. Bald schon kommt es zum Kampf an Bord zwischen Kater Karlo und seiner Crew und unseren Helden. Der Kampf endet dann nicht mit der Flucht, sondern wird auf der Insel, auf der der Schatz versteckt ist, weitergeführt.

Den Kindern gelingt es aber, Kater Karlo und seine beiden Komplizen durch heruntergeworfene Kokosnüsse zu überwältigen. Sie finden den Schatz und fahren mit Karlos Schiff wieder nach Hause.

Hintergrund und Entstehungsgeschichte[Bearbeiten]

Piratengold entstand 1942, als der Redakteur von Western Publishing bei den Disney-Studios anfragte, ob nicht Material vorhanden sei, um daraus ein comic book zu machen. Er entdeckte Storyboardskizzen des Filmprojekts Morgan's Ghost und beauftragte anschließend Jack Hannah und Carl Barks mit der zeichnerischen Umsetzung und Bob Karp mit der Umarbeitung des Skripts.[1]

Der Film Morgan's Ghost hätte ursprünglich Micky, Donald und Goofy auf Schatzsuche gezeigt. Käpt'n Kakadu hatte im Storyboard eine viel weniger prominente Rolle inne. Kater Karlo war, wie auch in Piratengold, der Bösewicht. Bruce Hamilton nimmt an, dass das Filmprojekt nur aufgrund des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs abgelehnt wurde und ein großer Erfolg hätte werden können.[2] Bob Karp arbeitete einiges an der Handlung um, orientierte sich aber sonst an der herkömmlichen Erzählweise von Cartoons, was die starke Bildlastigkeit und die wenigen Textpassagen erklärt.

Barks und Hannah begannen an Seiten des Skripts zu arbeiten, obwohl Karp noch gar nicht fertig war. Erst mit der Zeit einigten sich die beiden darauf, wer welche Seiten übernahm: Barks zeichnete die Außenszenen am Schiff und die Anfangssequenz beim Fischfang (Seiten 1–2, 5, 12–40), Hannah übernahm die Szenen im Wirtshaus und auf der Insel (Seiten 3–4, 6–11, 41–64). Hannah mochte es, Perspektiven und Schatten, etwa auf Möbeln, darzustellen. Barks hingegen suchte für seine Darstellung der Takelage das erste Mal Anregung im National Geographic Magazine, das er später für viele weitere Geschichten ebenfalls zu Rate ziehen würde.[1] In einem Artikel der Maiausgabe 1940, Salty Nova Scotia, fand Barks ein Bild des alten britischen Forts „Annapolis Royal“, aus dem er das „Wirtshaus zum Blutigen Butt“ machte – inklusive der vergitterten Fenster und Mansarden. Die Darstellung von Kater Karlos Schiff lässt sich ebenfalls auf Bilder von Schiffen im eben genannten NGM-Artikel zurückführen.[3]

Barks und Hannah meinten später beide, dass sie das Storyboard nie zu Gesicht bekommen hatten. Aber die Gestaltung des Totenkopfbaumes auf der Insel ist so ähnlich wie die im Film, dass dies fast nicht sein kann.[4]

In der Gestaltung lassen sich einige Unterschiede zwischen Barks und Hannah erkennen: Barks benützte im Original bei Unca' Donald einen Apostroph, Hannah tat dies nicht. Hannah legte Donalds Matrosenmütze flach auf den Kopf, Barks kippte sie ein wenig.[5]

Bedeutung[Bearbeiten]

Es stellt sich schon die Frage, welche Bedeutung Piratengold für Barks' Schaffen und für den Entenkosmos als Ganzes hat. Barks erste Geschichte lässt aber viel von dem vermissen, was seine späteren, „klassischen“ Geschichten auszeichnet. Die Story plätschert mehr dahin und ist auf Effekte und Action ausgerichtet – während Barks' spätere Abenteuergeschichten viel hintergründiger und straffer erzählt sind. Auch die Szenerie mag noch nicht recht überzeugen, da die meisten Hintergründe detailarm sind. Exotische Szenerien optisch ansprechend darzustellen gelang ihm erst mit seiner nächsten langen Abenteuergeschichte Der Schlangenring.[6] Piratengold war der Anfangspunkt einer mehrjährigen stilistischen Entwicklung, denn erst 1947 mit Der Geist der Grotte hatte Barks alle Elemente beisammen, die eine „klassische“ Duck-Geschichte ausmachen, um im folgenden Jahrzehnt den Höhepunkt seines stilistischen Schaffens zu erreichen.

Ratz und Oliver[Bearbeiten]

In Piratengold tauchen die beiden rattenartigen Helfer Kater Karlos auf, wovon nur einer im Comic einen Namen erhält. Es handelt sich im englischen Original um „Red Eye“, in der deutschen Übersetzung um „Ratz“. Als Karlo sich als Dame verkleidet, um Donald und Käpt'n Kakadu zu täuschen, adressiert er Ratz nunmehr als „Oliver“, wohl, weil sich dieser Name nun besser schickt. Dieser zweite Name findet sich sowohl in der englischen als auch der deutschen Version. Der zweifache Name derselben Figur hat bisweilen für Verwirrung gesorgt, etwa Inducks listet „Ratz und Oliver“ in Verkennung dessen, dass es sich um die gleiche Figur handelt.

Barks benutzte rattenähnliche Komplizen noch in zwei weiteren Geschichten, ohne dass diese mit Ratz/Oliver und seinem Bruder gleichgesetzt werden sollten. Ratz/Oliver und sein Bruder tauchten später noch in zwei weiteren Geschichten als Cameo auf, in Die vermaledeite Kiste (Stefan Petrucha/Flemming Andersen) und Wie einst in Klondike (Lars Jensen/Miguel Fernandez Martinez), ohne dass ganz klar sein kann, ob es sich nur zufälligerweise um zwei rattenähnliche Schurken handelt, oder ob es tatsächlich bewusste Anlehnungen an Piratengold sind.

Veröffentlichungen[Bearbeiten]

- Ich Onkel Dagobert – Band 2 (1974, ummontierte Version in der Übersetzung durch Peter und Renate Chotjewitz, unter dem Titel: Donald Duck unter den Piraten)

- Carl Barks gesammelte Werke 9 (1976) als Donald Duck finds Pirate Gold (englisch)

- DDSH 73 (1983)

- Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sammelband 6A (1987)

- Barks Library Special Donald Duck 1 (1994)

- Die großen Klassiker 17 – Micky und Donald, die Superstars (1999) (ummontierte Fassung)

- Carl Barks Collection 1 (2005)

- Barks Donald Duck 1 (2012)

- Entenhausen-Edition 52 (2018)

- LTB Classic Edition 1 (2019)

Weblinks[Bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten]

- ↑ 1,0 1,1 Carl Barks: Kurs auf „Piratengold“. Zusammengestellt aus Interviews aus den Jahren 1976 und 1983. Barks Library Special Donald Duck 1, S. 70

- ↑ Bruce Hamilton: Verlockendes „Piratengold“. Übersetzt von Johnny A. Grote. Barks Library Special Donald Duck 1, S. 67.

- ↑ Thomas Andrae und Geoffrey Blum: Realität und Fiktion bei Carl Barks. Übersetzt von Johnny A. Grote. Barks Library Special Donald Duck 3, S. 62–63.

- ↑ Bruce Hamilton: Verlockendes „Piratengold“, S. 68

- ↑ Bruce Hamilton: Verlockendes „Piratengold“, S. 69

- ↑ Vgl. auch Geoffrey Blum: Der „klassische Barks“. Übersetzt von Johnny A. Grote. Barks Library Special Donald Duck 3.